《混沌少年时》:在社交网络丛林中高呼“救救孩子”

- 时事

- 2025-04-08 12:44:04

- 13

近期大热的4集英剧《混沌少年时》,讲述了一名13岁男孩杀害同校女生的故事。主创团队参考了英国频发的青少年犯罪事件,并借鉴了真实案例中的社会因素,如校园霸凌、社交媒体影响、厌女文化和家庭代际创伤等,以开创性的每一集都是一镜到底的形式拍摄了这部剧作。

《混沌少年时》一开播便登顶Netflix全球剧集榜,全球好评如潮,IMDb8.4分,豆瓣开分8.1分,逐渐涨到8.8分。这部剧集更是在英国社会引起了一系列重大反响。英国首相基尔·斯塔默表示,他与自己的两个孩子(14岁女儿和16岁儿子)一起观看了这部剧,深受触动。在英国政府的支持下,该剧拟在英国所有中学播放,并配套提供教师、家长和监护人的指南,以帮助引导学生讨论剧中涉及的青少年心理健康、网络极端思想等问题。此外,受《混沌少年时》的影响,英国中小学还将为中小学生开设反厌女课程,其内容包括“支持健康的人际关系”,“使学校能够处理有害行为,并确保厌女现象被杜绝,不会蔓延”,使得孩子们从小学阶段便懂得“表达和理解界限,应对失望情绪,并关注自己和他人的需求及喜好”。

一部剧集之所以能够产生轰动、改变现实,是因为这个故事与我们有关,与我们的孩子有关。

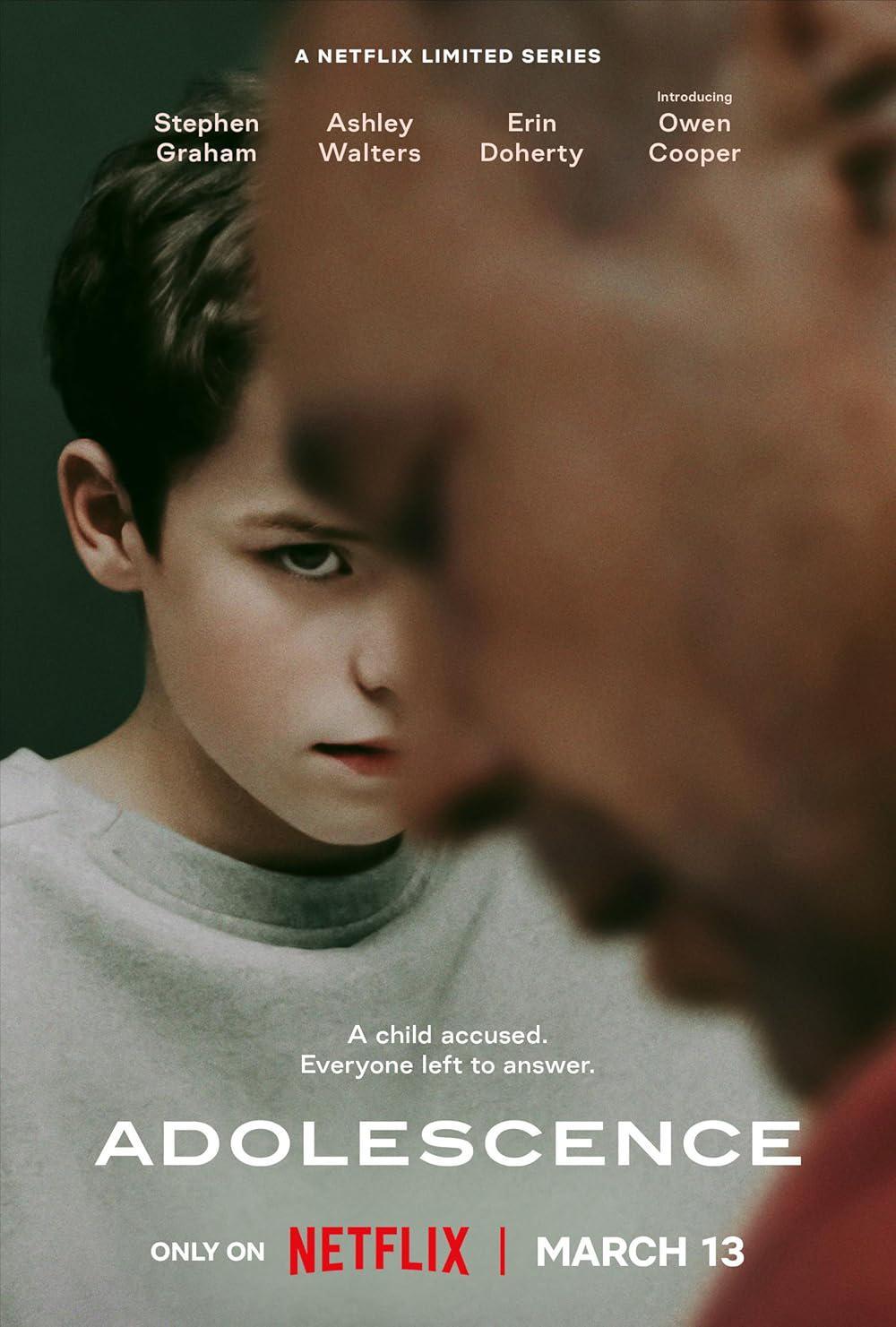

《混沌少年时》海报

长久以来,人们习惯于将犯罪少年标签化为“问题家庭”中的“问题少年”,仿佛只要家庭结构完整、父母关爱充足,孩子就必然远离歧途。《混沌少年时》颠覆了这一逻辑。那个犯下杀人罪的13岁少年,并非来自破碎家庭——他有着爱他的双亲,没有遭遇家庭暴力——家庭氛围算得上和睦,也没有不可承受的学业负担。他只是一个看起来如此普通的男孩,甚至会在被捕时因恐惧而失禁。

看起来“正常”的少年与杀人恶行的强烈反差,让观众不得不直面一个残酷的现实:青少年犯罪并非总能用“天生坏种”“问题家庭”“问题少年”等标签来解释,那些看起来“正常”的孩子的内心或许暗藏崩坏的裂痕:社交媒体时代的孤独、代际沟通的失效、青春期未被察觉的心理溃烂……这也正是《混沌少年时》引爆共鸣的核心,也是人们必须立即在现实做出改变的理由。

看上去“正常”的家庭和小孩

青少年犯罪率在全球范围内持续攀升,这不再是某个国家的孤立问题。英国国家统计局数据显示,2022年英国持刀犯罪案件达4.9万起,同比增长10%,其中近五分之一涉及10至17岁的未成年人。而在我国,2021至2023年间来,未成年人违法犯罪数量总体呈上升趋势,人民法院共审结未成年人犯罪案件73178件,判处未成年人罪犯98426人,占同期全部刑事罪犯的2%至2.5%。

每当青少年刑事案件发生,很多人的第一反应是归因于“问题少年”——他们要么来自破碎家庭,要么遭受过暴力或虐待,仿佛只有这样的背景才能解释一个孩子为何会走上犯罪道路。大量真实数据与研究表明,家庭环境确实对青少年行为有深远影响。根据中国司法大数据研究院的统计,2016年1月1日至2017年12月30日全国法院审结的未成年人犯罪案件中,来自流动式家庭、离异家庭、留守家庭、单亲家庭及再婚家庭的未成年人数量分别排名前五。

在这样的背景下,双亲家庭的家长往往将青少年犯罪视为与己无关的遥远悲剧,随着单亲或再婚家庭的普遍,家长们也认为此类警示不过是夸大其词。正因为觉得“与己无关”,社会舆论对未成年犯罪者往往表现出严苛的批判态度,主张严惩的声浪此起彼伏。这种倾向折射出公众对犯罪行为的本能排斥,却也暴露出人们在青少年问题认知上的某种局限性——将犯罪视为“天生坏种”的行为,忽视了犯罪行为背后的社会问题与犯罪预防的重要性。

《混沌少年时》中的少年凶手杰米(Jamie)并非来自“问题家庭”,相反,杰米的家庭看上去甚至比许多普通家庭更“正常”。

父亲艾迪(Eddie)是一名蓝领工人,职业是修理马桶和管道,管理着一个工作团队,平时很忙碌,收入也算可观,足以维持一家四口的生活。他们住在英国一个普通社区,房子不大但整洁,有车,能负担杰米的兴趣爱好。杰米在物质上并不匮乏,甚至比许多同龄人更宽裕,父母总是尽力满足他的需求。

艾迪成长于一个家暴家庭,他发誓绝不像自己的父亲那样对待孩子。这一点他没有重蹈覆辙。杰米回忆父亲唯一一次失控,是砸了一个棚子,但从未对孩子动过手。母亲脾气很温和,尽管她对儿子的变化有所察觉(比如他常常深夜还在玩电脑),也是选择尊重杰米的隐私和选择,轻轻提醒一句“该睡了”而已……看上去这是一个很“正常”家庭,这样的家庭里也培养出了懂事且优秀的孩子,比如杰米的姐姐。

表面上看,杰米也是一个很“正常”的小孩。剧集一开场,全副武装的警察冲进杰米家时,镜头捕捉到的不是一个面目狰狞的少年犯,而是一个被吓到尿裤子的13岁男孩——瘦小、稚嫩,有些怯生生的,他的外表毫无攻击性。在父母眼中,杰米甚至算得上“省心”,他不会像某些叛逆少年那样夜不归宿,而是安静地待在自己房间。在学校里,杰米不是惹是生非的“问题学生”——成绩中等偏上,喜欢历史课。社交上,杰米有几个不错的朋友,偶尔会跟他们一起去城里溜达,并在社交账号上传与朋友的合照……唯一比较大的问题是,杰米的社交账号会转发和点赞女模特照片,还发布“暗示性且有攻击性的评论”。但仅凭这一点,也还是很难将他与杀人联系起来,以至于观众的第一反应会和父亲一样难以置信:是不是搞错了?

直到警方拿出监控录像,父亲才被迫面对这个恐怖的事实:那个在停车场持刀行凶的少年,和自己身边这个看上去恐惧又无辜、拼命否认自己杀过人的儿子,是同一个人。杰米的父母有一段令人心碎的对话。父亲说:“我们是怎么养出这么乖的女儿的?”母亲回答:“就像我们养出杰米一样。”这是令家长们细思极恐的命题——在“正常”家庭中成长起来的“正常”小孩,明明有的那么乖巧懂事,为何有的却走上严重的犯罪道路?

“正常”背后的扭曲与创伤

《混沌少年时》以四集的篇幅,分别从警察、学校、心理专家和家庭四个维度展开叙事,形成立体多面的故事,试图探索13岁少年沦为杀人犯的动因。每一集都采用一镜到底的拍摄手法,将观众牢牢锁入叙事的情绪漩涡,增强了沉浸感和压迫感。极致的形式不仅挑战了影视工业的技术极限,更消解了传统犯罪剧的悬念营造,转而强调过程的真实性与不可逃避感。通过多重视角的呈现,《混沌少年时》揭示了看似“正常”背后的扭曲与创伤。

第一集以警方惊心动魄的抓捕行动开场,记录执法流程的冰冷细节。表面上,社会机制运转得冷漠而高效,警察按部就班地执行程序,但这一切都是事后应对,“正常”背后是社会对青少年问题的漠视与无力,预防和干预层面已然失效。

第二集将镜头转向学校,两名警员在嘈杂、混乱的校园中穿行,试图找寻杰米作案的动机。看上去仍在“正常”运转的学校背后,是一整套教育体系的溃败。课堂内外充斥着喧闹与脏话,教师无精打采地播放视频课程,或是对学生大喊大叫,用麻木的沉默或粗暴的呵斥维持秩序。长镜头让观众无法逃脱这种窒息感,仿佛能闻到校园里“呕吐物、卷心菜和男性生理残渍混在一起的恶臭”。教育本应是引导与庇护的殿堂,在这里却成为一座被成年人遗弃的废墟,教师们或有心无力或袖手旁观,学生则被丢进弱肉强食的丛林法则中。

《混沌少年时》剧照

教育的崩塌也进一步加剧了青少年价值观的真空。当学校几乎放弃了对人格的塑造,网络便趁虚而入,用极端的意识形态填补青少年的精神荒漠。比如杰米家人并不知道的是,杰米正在社交媒体上遭遇一场霸凌。

在杰米的Instagram账号下,女同学凯蒂(Katie)——她就是杰米7刀捅死的受害者,经常留下一些看似无害的表情符号和评论。当警探误以为杰米和凯蒂是“朋友”,因为他俩的社交媒体互动频繁时,警探的儿子(同样在这所学校上学、同样遭到霸凌、警探同样不知)冷冷戳破真相,这些符号的真实意思是在嘲讽杰米是“非自愿单身者”(incel)。成年人对青少年世界的无知,让他们连最基本的干预都无从下手。

凯蒂的恶意留言获得大量点赞,这让杰米感到孤立和羞耻。凯蒂不是无缘无故“霸凌”杰米。在此之前,她的裸照被学校的男生恶意大肆传播。杰米受到社交媒体上一些错误观念的误导,他以为“女生越被羞辱,男生就越容易得手”,凯蒂卷入裸照风波,正是他“趁虚而入”的时机。凯蒂非但没有如杰米所期待的那样接受他的邀约,冷笑道自己还没那么惨,事后反而在社交媒体上开始攻击杰米。恼羞成怒的杰米尾随凯蒂,试图为自己讨回一些尊严,未果后彻底失去理性,酿成无法挽回的悲剧。

显然,社交媒体在这场悲剧中扮演着非常关键的角色。对于Z世代和α世代而言,社交媒体构成他们日常的一部分,就像吃饭喝水一样自然。他们通过社交媒体构建一个独立的社交世界,很多家长对这个世界一知半解甚至完全陌生。就比如若不是看过《混沌少年时》,很多家长都不知道:原来社交软件上不同颜色的心形符号分别有着不一样的寓意。

杰米平时一放学就关在卧室上网,父亲以为“待在房间总比在外学坏好”。但是,杰米通过互联网接触到的世界,远比父亲所想象的复杂和危险。随着青春期的到来,青少年的性意识逐渐觉醒,性冲动开始出现,“性”是青少年私下里最重要的话题之一。由于社交媒体上充斥着各种毒性认知(剧中多次提到的以厌女闻名的网红“硬汉”安德鲁·泰特),很多青少年对于性和两性关系的认知是完全错误的,比如剧中一再出现的“二八法则”(“80%的女人会被极为少数的20%的男人吸引”),比如杰米以为男性可以邀请女生出去,然后触摸她的隐私部位……

40多年前,尼尔·波兹曼担心电视机的普及会导致童年消逝,人们“不得不眼睁睁看着儿童的天真无邪,可塑性和好奇心逐渐退化,然后扭曲成为伪成人的劣等面目,这是令人痛心和尴尬的,而且尤其可悲”。现在电视机都过时了,在互联网时代,一切土崩瓦解得更快。杰米不懂得如何正确表达喜欢,不懂得如何处理与异性的关系,也不懂得尊重女性的意愿,他成为“劣等伪成人”,并且不是个例。据《卫报》,2022年英国警方共接报超过10万宗针对儿童的性虐待犯罪案件,其中52%的案件是由10-17岁的青少年实施的,而10年前这一比例约为三分之一。专家称,很多男孩试图在女孩身上重演他们在智能手机上看到的暴力色情情节。

除了社交媒体的影响,代际关系也是杰米走向犯罪的重要原因。第四集聚焦于命案发生13个月后,杰米家庭的分崩离析。表面上,这是一个有爱的正常家庭,但“正常”掩盖了更深层的问题。杰米之所以那么急于向外界、向凯蒂证明自己是个“男人”,与代际教育中习焉不察的“有毒男子气概”脱不了干系。

艾迪虽竭力避免自己经历的家庭暴力在下一代身上重演,但他却未能避免将“有毒男子气概”强加在下一代身上,事实上,艾迪很大男子主义,他的脾气很暴。艾迪内心深处对杰米是有所期待的,他希望杰米符合外界对一个“男人”的期许,诸如勇猛和刚强。所以,在杰米很小的时候,他带着杰米踢足球,后来又带杰米练拳击。偏偏杰米不擅长运动,也不爱运动。父子俩不约而同提到一个关键细节:父亲小时候带着杰米去踢足球,因为杰米踢得实在太糟糕,父亲总是把视线移开。对父亲而言,这是他对儿子挥之不去的失望,自己的儿子太不“男人”了;对杰米而言,父亲的回避深深刺痛了他,杰米觉得自己不够“男人”,连父亲都无法接纳这样的他。杰米对父权认同的渴望,最终演变成对“男子气概”的病态追求。他无比渴望得到女性的认可,他希望成为能够吸引80%女性的那20%男性,他希望在凯蒂“最脆弱”的时候拿下她。

第三集发生在7个月后,聚焦于心理学家与杰米的对话,这是全剧的核心部分,以心理学家与杰米长达一小时的语言交锋为核心。这是打开杰米内心复杂性的关键一集,“正常”的外表下,他的灵魂充满创伤也早就扭曲,他是可怜的更是可怖的。镜头始终在心理咨询师和杰米之间移动,捕捉着他们每一个细微的表情、动作和语气变化,将观众裹挟进这个狭小的对话空间里,一点一点地戳穿杰米的内心。

《混沌少年时》剧照

杰米一开始显得礼貌和克制,面对心理师的一些提问,他表现出超乎年龄的傲慢和“游刃有余”——他自认为自己看破了心理师想要套话的伎俩。但随着对话的深入,当心理师触及他的自卑点——比如父亲对他的失望、比如他被女生归类为“非自愿单身者”、比如女心理专家表现出对他的“放弃”,他被轻易击碎。他的情绪逐渐暴戾,他怒吼、扔东西、压迫心理师,试图以此来重新掌控局面,重建内心的秩序。我们无法通过剪辑获得喘息的机会,只能直面杰米的失控——我们感同身受心理师的恐惧,我们也能感受杰米的混乱与破碎。这个13岁的男孩早就被有毒男子气概、网络霸凌和社交媒体上有毒的两性观念压垮了,他渴望被认可却又极度自卑,一旦挫败就会在愤怒中失控,并充满攻击性,与平时看上去文弱的他判若两人。至此我们也就明白了他何以杀人:再次向凯蒂表白失败后,因极度自卑而情绪失控的杰米以暴力攻击她,只有在野蛮又血腥的暴力中,他的“男性气概”才能碾压对方,他才能获得“自尊”与精神上的“胜利”。

“救救孩子”

在现今的舆论环境下,呈现少年犯复杂性的作品并不讨喜。在许多观众眼中,少年犯就是“天生坏种”,探究他们何以堕落就是在为他们“洗白”。《混沌少年时》打破了“坏孩子才会犯罪”的刻板印象,也并不停留在简单的道德审判上,它以冷静、克制的叙事,揭示一个看上去很“正常”的少年,如何一步步滑向犯罪的深渊。人们不得不面对一个残酷的事实:青少年与恶的距离,真的如想象中的那么遥远吗?也许人们该追问的是,有多近?

这种担忧不是杞人忧天。在这个网络信息爆炸的时代,很多家长并不知道孩子在手机屏幕后面接触着什么,不知道他们在社交软件上经历着什么。当人们以为孩子在房间里安静地写作业时,他们可能正在被网络上的仇恨言论洗脑,当人们觉得“我的孩子很好”时,他们可能正在经历着人们无法想象的挣扎……

问题是,要怎么办,该怎么办?与其陷入“不知道该怎么教育孩子了”“都不敢生娃了”等悲观论调中,不如正视现实,主动学习,在变化中寻找教育的可能,毕竟此时此刻人们仍需为那么多的孩子负责。

许多父母如同剧中杰米的父亲一般,以为孩子在家里上网就是安全的,但网络空间孕育着诸多危险。家长不可能24小时盯着孩子上网刷一些什么,这本身会侵犯孩子隐私、引发孩子逆反心理,因此,家长能够做的不是形式上的看管,而是与孩子建立深层次的心理连接,构建真诚的对话机制,让孩子愿意跟我们倾诉他们对网络热点、校园人际关系等真实想法。正如本剧导演菲利普·巴兰蒂尼接受英媒The Standard采访时表示的:“我只希望父母能多和孩子说说话,真正向孩子们敞开心扉,问问他们过得怎么样……作为父母,我们可以给予孩子信心和信任,让他们知道我们永远是他们坚强的后盾。他们不必把自己关在房间里,也不必把所有事情都闷在心里。学会倾听孩子的心声很重要,给予孩子关注非常重要。”剧中杰米的父母对他在社交媒体上的困境一无所知,这种致命的信息断层就源于沟通的缺失。父母要密切留意正常表象下的危险信号,不少误入歧途的孩子都有着“好学生”的伪装,那些突然更换的社交账号、反常的作息规律或对特定话题的过度敏感,都可能是无声的求救。

剧中的学校展现的是一种系统性的教育失职。学校有责任建立有效的分级预警机制,尤其要提升对社交媒体新型霸凌(如表情包羞辱、群聊孤立等)的识别能力——有时一个看似简单的表情符号,就可能成为压垮某个孩子的最后一根稻草。教师需要接受专业培训,学会识别那些不显山露水的危机信号,并非所有问题少年都会以打架逃学的方式引人注目。学校还有必要开设数字素养课程,教会学生用批判性思维审视网络信息——当杰米深陷“incel”扭曲文化时,如果有人能及时引导他破除这种极端价值观,或许就能避免悲剧的发生。

在这个α世代与互联网共生的时代,平台的责任早已超越了简单的内容审核。数百万未成年人每天沉浸在算法编织的信息茧房中,他们接触的每一条视频、每一个网红都在无声地塑造着他们的世界观。澳大利亚已率先采取行动,禁止16岁以下未成年人使用社交媒体;而面对全球范围内尚未跟进的监管空白,平台更应主动承担起保护未成年人的主体责任——当算法识别未成年用户时,应自动过滤极端内容;改变当前“流量驱动”的推荐机制,转向“责任担当”,通过人为干预手段,大幅提升教育类、心理健康类优质内容的曝光权重……

在探讨青少年成长困境时,人们也不能忽视个体责任教育的重要性。人们必须教会孩子:遭遇网络暴力、家庭沟通障碍或价值困惑时,伤害他人永远不是解决问题的选项。这绝非苛求未成年人、也不是把责任甩到他们身上,而是如同接种疫苗需要微量病毒激活免疫力一样,法治教育与责任教育反而能增强孩子的心理韧性,是预防下一个“混沌少年”的重要力量。当孩子深刻明白“未成年人不是免责金牌”“我的选择能改变结局”,他们才可能在遭遇伤害时主动求助,而非将恶意内化后再加倍释放。

除此之外,还要考虑到性别因素。在西方当前的性别文化语境下,男权社会的结构性影响渗透在孩子成长过程的每个环节,养育男孩与养育女孩面临着不尽相同的社会化挑战,这就要求家长/学校/社会必须具备敏锐的性别意识。在养育男孩的过程中,要特别注意解构传统性别规训,走出有毒的男子气概迷思,警惕“厌女”倾向,引导男孩们理解真正的力量体现在共情能力、情绪管理和对差异的包容上。至于对女孩的培育,则需着重于主体性建构,要强化其身体自主权意识,培养对文化规训(如“女性一定要被男性保护”)的辨别力,帮助她们认识到自己的力量。现实中,英国的学校已经行动起来了。

每一个“杰米”都曾是如此“正常”的孩子,我们身边也从来都不缺乏像杰米这样的孩子。“救救孩子”不是一句口号,而是无数细微却坚定的行动。

有话要说...